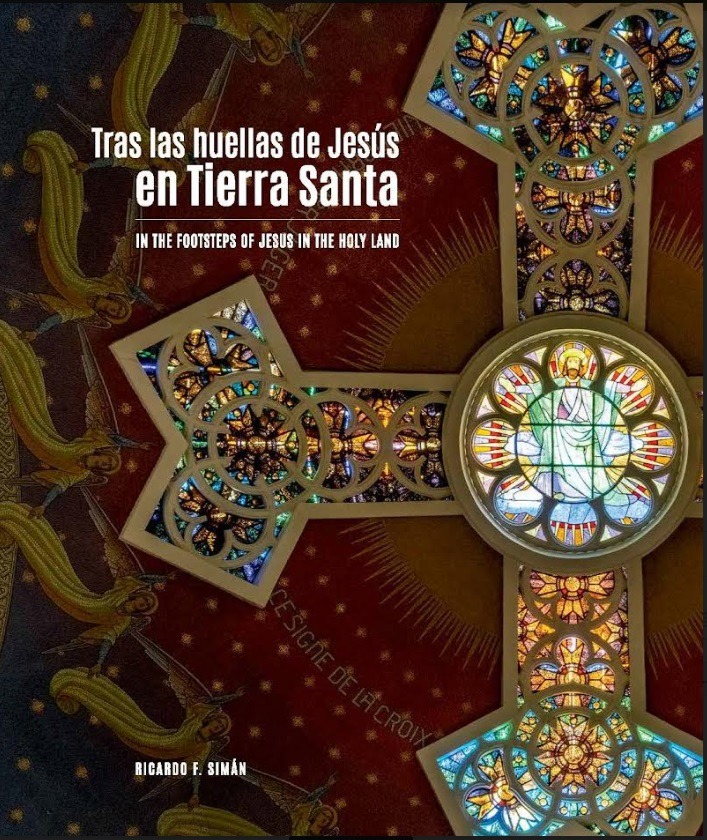

Tras las huellas de Jesús en Tierra Santa

Editorial:Simán Dabdoub, Ricardo Félix

Materia:Geografía y viajes en Asia

Público objetivo:General

Publicado:2025-01-30

Número de edición:1

Número de páginas:178

Tamaño:21x25cm.

Encuadernación:Tapa blanda o rústica

Soporte:Impreso

Idioma:Español

Libros relacionados

Reseña

Los cristianos hemos ido valorando y guardando celosamente la memoria de Jesús. Recordamos sus gestos más habituales y profundos; los repetimos y los hemos llamado sacramentos. Así, de su amor a los enfermos nos quedó el sacramento de la Unción de los Enfermos. De su gusto por comer con sus discípulos y de su entrega amorosa para el perdón de los pecados, nos quedó el Sacramento de su persona hecha

pan de vida y bebida de salvación. Hemos hecho lo mismo con sus palabras y con su vida entera hecha Palabra del Padre, con su adorable persona “Palabra hecha carne que habitó entre nosotros”. Así veneramos, leemos, guardamos en el corazón, como María, los Evangelios. Y queremos vivirlos y proclamarlos. También las reliquias que nos llegan desde su tiempo, las guardamos y veneramos. Como la Sábana Santa en la que su cuerpo bendito fue envuelto para sepultarlo.

Y otras, que aunque con menor certeza histórica, también reverenciamos. En ese amor a la persona de Jesús, sus lugares en Palestina han sido objeto de cuidado y peregrinación desde las primeras

comunidades cristianas. Así lo atestiguan los “graffiti” en la gruta de Nazaret y el piso “de lujo” en un cuarto de la llamada “Casa de Pedro” en Cafarnaún. Ese piso fue puesto una y otra vez por el desgaste que

tenía debido al paso de tantos peregrinos. Ir a Jerusalén ha estado entre los deseos más queridos, tanto de los cristianos de los primeros siglos como de los actuales. Los que no podían o no pueden ir hoy, se deleitaban y se deleitan todavía con los relatos y crónicas de los peregrinos. El mejor ejemplo es el de Egeria, peregrina de la Hispania

romana que con su “itinerario” logró un “best-seller” en el siglo IV. Impresionó tanto la imaginación y la piedad de los fieles que lo que ella contó de las celebraciones de la Pascua en Jerusalén influyó fuertemente

en el modo en que nosotros celebramos la liturgia de Semana Santa.