Detalle

ISBN 978-99961-2-889-9

Editorial:Amaya Ramírez, Rolando Vladimir

Materia:Poesía salvadoreña

Clasificación:Poesía de poetas individuales

Público objetivo:General

Publicado:2024-04-30

Número de edición:1

Número de páginas:192

Tamaño:13x21cm.

Precio:$12

Encuadernación:Tapa blanda o rústica

Soporte:Impreso

Idioma:Español

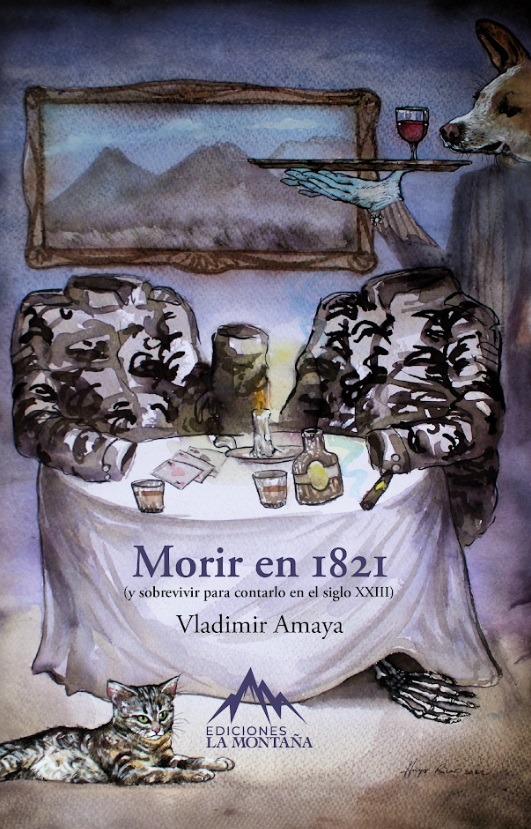

Morir en 1821

(y sobrevivir para contarlo en el siglo XXIII)

Editorial:Amaya Ramírez, Rolando Vladimir

Materia:Poesía salvadoreña

Clasificación:Poesía de poetas individuales

Público objetivo:General

Publicado:2024-04-30

Número de edición:1

Número de páginas:192

Tamaño:13x21cm.

Precio:$12

Encuadernación:Tapa blanda o rústica

Soporte:Impreso

Idioma:Español

Libros relacionados

Reseña

Vladimir Amaya tiene una máquina del tiempo. Sus portales de entrada están donde han permanecido desde siempre: en una piedra que rueda sobre el paisaje, en unos cuadros olvidados, en un archivo, en una hemeroteca, en un viejo documental, en una esquina olvidada de la ciudad, en las decoraciones de su salón de clases (fuente del imaginario de nación de su niñez), en su cuaderno escolar de sus doce años.